Ada banyak cara untuk menghemat energi. Salah satunya, menonton anime. Aku tiduran pada bantal yang kutekuk menjadi dua. Aku menekuk bantal karena itu barang sudah kempes. Jadi, bisa kalian ketahui intensitasku dalam

Kali

ini Hinamatsuri. Anime absurd yang

bikin ngakak so hard. Aku tahu jika

lelucon itu relatif, tapi jika kotak tertawamu tak terganggu minimal dirimu

akan tersenyum. Bahkan Ndoro yang tak begitu suka anime direwangi nonton. Hana, anak manusia super yang berasal dari antah

berantah hidup bersama dengan seorang mafia jomblo bernama Nitta. Ceritanya

menggelinding begitu saja dengan para tokoh yang unik dan kocak.

Ada

banyak pesan dan kisah dalam anime ini, kadang mengharukan, menyebalkan, dan

tentunya jenaka. Ada episode lucu ketika keluarga Nitta mempertanyakan “siapa

Hana?” Berbagai upaya dilakukan untuk menjelaskan siapa Hana, tetapi tentu saja

ia tak tahu. Penonton saja tak tahu siapa si Hana. Daripada rumit dan banyak

akting, akhirnya si Nitta memiliki solusi terakhir.

Episode itu seperti mengingatkanku pada kisah Walid bin al-Mugirah (ayahnya Khalid). Bahkan ada sekitar 104 ayat Al Qur’an yang berhubungan dengan si Walid. Ada salah satu kisah lucu perihal ini yang kuingat. Si Walid yang pesohor kaum Quraisy tahu dan seorang sastrawan paham bahwa Al Qur’an bukan buatan manusia, tapi dirinya ingkar.

Pada

surat Al Qalam: 10-16, si Walid disifati aibnya oleh Al-Qur’an dengan sepuluh

sifat. Sembilan sifat itu diakuinya, tapi ada sifat yang tidak ia mengerti dan

membuatnya marah, yaitu kata zanim. Zanim memiliki arti mengaku-ngaku nasab

atau nasabnya tidak jelas atau lahir sebagai anak zina. Tentu saja hal ini

berkebalikan dengan yang sering Walid gaungkan sebagai keluarga Quraisy

terhormat dan memiliki kedudukan yang tinggi. Satu kata itulah yang membuatnya

marah dan mendatangi ibunya.

"Bu, Al Qur'annya Muhammad menyifatiku sepuluh hal. Sembilannya saya akui itu, tapi ada satu yang mengganjal: zanim. Muhammad tidak mungkin bohong soal ini. Saiki, Ibu cerita yang sebenarnya kalau tidak pedang ini bisa menebas lehermu." Sambil mengancam membunuh ibunya, secara tidak langsung ia mengakui kesembilan sifat yang melekat dalam dirinya.

Ibunya pun berkata, "Ngene lho le, bapakmu kuwi impoten, pada satu sisi memiliki harta yang banyak, dari keluarga terpandang, di sisi lain ya butuh keturunan. Akhirnya, ibu melakukannya dengan seorang penggembala. Yo, tukang angon kuwi bapak aslimu."

"Bu, Al Qur'annya Muhammad menyifatiku sepuluh hal. Sembilannya saya akui itu, tapi ada satu yang mengganjal: zanim. Muhammad tidak mungkin bohong soal ini. Saiki, Ibu cerita yang sebenarnya kalau tidak pedang ini bisa menebas lehermu." Sambil mengancam membunuh ibunya, secara tidak langsung ia mengakui kesembilan sifat yang melekat dalam dirinya.

Ibunya pun berkata, "Ngene lho le, bapakmu kuwi impoten, pada satu sisi memiliki harta yang banyak, dari keluarga terpandang, di sisi lain ya butuh keturunan. Akhirnya, ibu melakukannya dengan seorang penggembala. Yo, tukang angon kuwi bapak aslimu."

Kurang

lebih seperti aku mengingat kisahnya. Terasa aneh jika seseorang mengakui

kehebatan Al Qur’an, tapi ingkar. Ini menandakan bahwa Al Qur’an pada dasarnya

dapat dengan mudah dipahami oleh siapa saja, bahkan orang kafir. Jadi, kelak tak ada alasan manusia di hadapan Allah tidak paham risalah Ketuhanan. Lantas mengapa

mereka menolaknya? Mungkin ada sesuatu yang menghalangi. Jawabannya bisa

beragam. Salah satunya adalah keangkuhan.

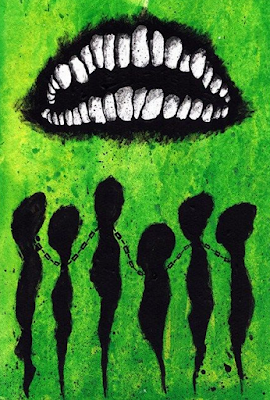

Keangkuhan

pula yang membuat azazil terusir dari kedudukannya. Perihal ini banyak orang

membuat tafsir mengenai keimanan azazil pada Tuhan dan blablabla. Namun, tiap

kali aku bertanya, “mengapa dirimu tidak menjadi pengikutnya azazil atau iblis

saja? Tak perlu sholat, zakat, atau puasa. Hidup bisa sesuka hatimu dan bebas

hukum.” Tetapi, mereka tidak mau atau menolak. Mereka mengaku masih mencintai

Rasulullah, dan sayang sekali tidak pernah kudengarkan mereka mengisahkan kehebatan

Rasulullah. Kapan-kapan aku ceritakan kerennya Rasulullah.

Aku

sering memikirkan ini, kata orang-orang aku itu baik meski agak sinting, tetapi

aku tak sebaik itu. Yah, aku kelihatan baik karena Allah telah menjaga aibku. Tentunya,

aku tak berharap memiliki nasib senahas karakter David Lurie nya Coetzee. Ah,

menjadi seorang kriminal bukanlah hal yang memalukan. Tetap menjadi penjahat

itulah aib yang memalukan.

Nani kore?

Gohan...

Si

Hana membuat perutku lapar, tapi kok ya ngantuk.