Nama

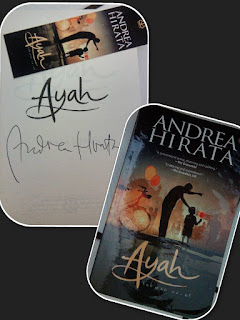

Buku : AYAH

Penulis : Andrea Hirata

Penerbit : Bentang

Cetakan : Pertama, 2015

Tebal : xx+412 halaman

Wahai awan

Kalau bersedih

Jangan menangis

Janganlah turunkan

hujan

Karena aku mau pulang

Untukmu awan

Kan kuterbangkan

layang-layang…

Di

kala Bulan Ramadhan kutulis sesuatu yang kuanggap resensi ini pada malam hari. Jika

ditulis siang hari tak ada rokok yang menemani. Tentunya para jomblowan dan

jomblowati mengerti rasanya sendiri. Di tengah deadline tesis yang kian

mencekik dan daripada siang hari tidur pulas atau tak bisa tidur kembali,

akhirnya kuputuskan untuk membaca novel ini. Meskipun pada mulanya ‘sang malam’

mengatakan bagus, namun kisahnya sensitif. Benakku bertanya-tanya, apanya yang

membuat sensitif? Apakah novel ini berkisah tentang ayah yang berpoligami? Atau

tentang kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh si ayah? Dan seperti

biasanya ‘sang malam’ dan dia memang selalu begitu. Dia yang suka membuatku

bertanya-tanya.

Ini

novel kedelapan karya Andrea yang kubaca setelah tetralogi laskar pelangi,

dwilogi Padang Bulan, dan Sebelas Patriot (yang tipis itu). Puzzle. Seperti itulah

Andrea menyusun kisahnya layaknya puzzle yang bertebaran tak beraturan dengan

bab-bab kemudian semakin jelas dan terang di menjelang akhir. Tak lupa menjadi

kebiasaan sang penulis menyisipkan karakter dan kisah jenaka dalam ceritanya. Pendalaman

karakter dan kebiasaan masyarakat Belitong dan sekitarnya menjadi keunggulan

Andrea. Terutama tema kawin-cerai yang hari ini kian marak tak luput dari

pengamatan. Novel ini tidak melulu tentang Ayah, lebih dari itu, ini kisah

tentang menjadi ayah dan anak, perjuangan cita dan cinta, keputusasaan, persahabatan,

harapan dan kebangkitan. Saya mahfum ketika sang malam bilang ini sensitif

karena ada cerita tentang perjuangan cinta di kala SMA (hohoho…). Ternyata masih

cemburu jua dikau. Padahal sudah tiga tahun lalu engkau membaca cerpen itu. Tenang,

ada kok kisah tentang dirimu yang masih mengendap di kepala ini. Tinggal nunggu

mood saja (munculin mood itu yang susah hehehe).

Kisah

sentralnya adalah Sabari yang sabar meski cintanya bertepuk sebelah tangan. Ia sangat

terinspirasi oleh karya Gabo “Love in the Time of Cholera”. Saya mengira kisah akan

berakhir seperti pernikahan Florentina Ariza dan Fermina Daza setelah menunggu lebih

dari setengah abad. Namun, nyatanya tidak karena ini karya Andrea bukan Gabo

jadi lebih realistis. Zorro meskipun bukan anak biologis Sabari, tetapi Ia

membesarkan dengan rasa cinta dan ketulusan seoarang Ayah (pada fase ini jadi

inget lagu Angge-Angge Orong-Orong). Zorro

yang dibesarkan dengan kasih sayang, cinta dan puisi oleh Sabari menjadi anak

yang halus budi pekertinya. Apalagi Zorro pun juga pintar bersyair seperti Sabari. Salah satu puisi Rayuan Awan mungkin yang menurutku mengena. Yah, meskipun saat ini layang-layang tidak terlalu populis karena semakin minimnya tanah lapang dan kerap menjadi penyebab mati listrik (sering menghiasi kabel-kabel listrik dan telepon). Suatu pembelajaran bagaimana mendidik seoarang

anak. Lantas ada kisah Ukun dan Tamat sebagai kawan yang pontang-panting

keliling Sumatra mencari Ibu dan anak yang membuat kawannya menjadi gila. Semangat

Izmi dan keluguan Amirza yang menambah ruh novel. Dan pembelajaran paling

penting dari novel ini adalah tak selamanya penyair mendapatkan cinta yang dia

inginkan atau mungkin Sabari kurang mempergunakan syairnya untuk menggombal

hehehe… Pesanku, “Sabari, engkau perlu belajar pada Dilan.”

Sudah

ah. Sekian dulu. Waktu refreshing sudah lewat. Sekarang memasuki waktu mengetik

tesis.

.png)

No comments:

Post a Comment